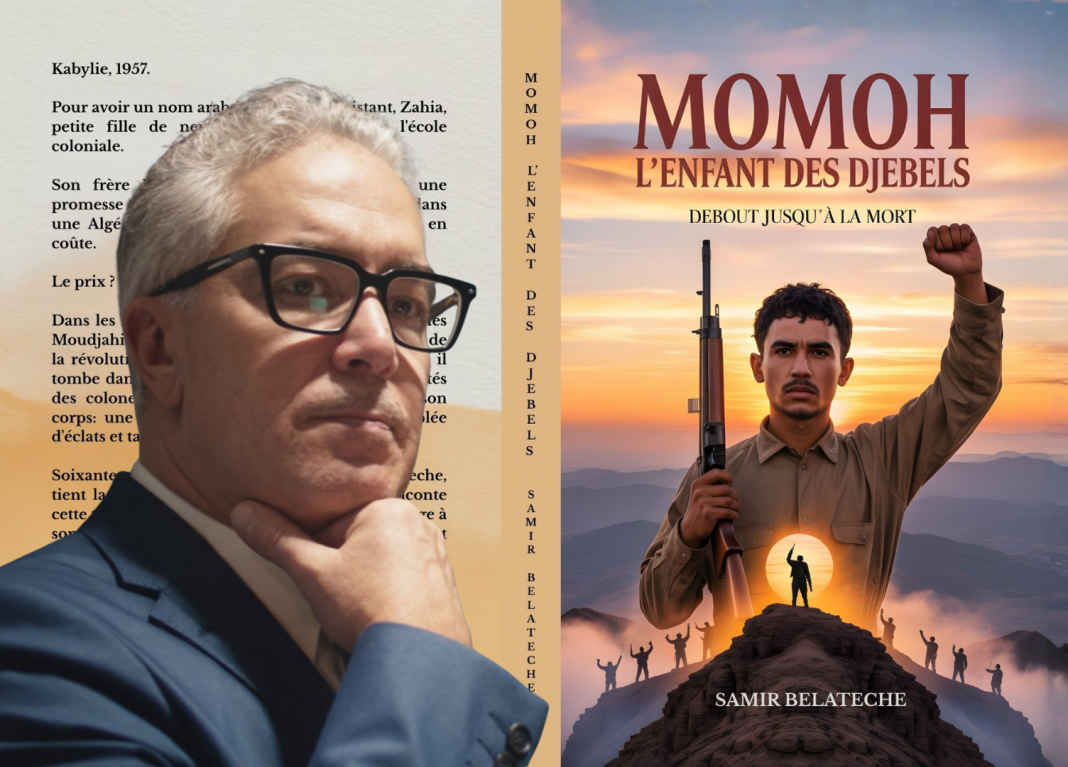

Sortie du Roman “Momoh l’Enfant des Djebels” Entretien avec l’auteur Samir BELATECHE

“Écrire Momoh, c’était rendre hommage à tous les héros anonymes de la révolution algérienne”

Disponible sur Amazon https://www.amazon.fr/dp/B0FWZMB291

REVUE LITTÉRAIRE – ALG247.COM

Numéro spécial : Nouvelles voix de la mémoire algérienne

1er Novembre 2025

Propos recueillis par Dr. Leïla BENHADJ pour ALG247.COM

INTRODUCTION

C’est dans un café discret du Quartier Latin à Paris, à deux pas de la Sorbonne, que je rencontre Samir Belateche en cette après-midi pluvieuse d’octobre 2025. L’auteur de “Momoh, l’enfant des djebels” arrive ponctuel, le regard vif derrière ses lunettes, portant sous le bras un exemplaire usé de son roman fraîchement publié. À cinquante-cinq ans, cet ingénieur statisticien reconverti en écrivain incarne cette génération d’intellectuels algériens de la diaspora qui n’a pas connu directement la guerre d’indépendance mais en porte viscéralement la mémoire.

Son troisième roman, “Momoh“, marque un tournant dans une œuvre déjà remarquée. Après Harga – Brûler les frontières (écrit en 2015 et publié en 2025), témoignage poignant sur l’immigration clandestine durant les années 90, et Gaza, la dernière dépêche (2025), plaidoyer pour les journalistes palestiniens sous les bombes de l’armée coloniale israélienne, Samir Belateche revient aux racines de l’histoire algérienne avec ce roman de près de trois cent pages qui retrace le parcours de Mohamed Ben Amara, adolescent kabyle devenu moudjahid, mort à dix-huit ans lors de l’embuscade historique du 29 mars 1959 aux côtés des colonels Amirouche et Si Al Houes.

Mais Momoh est bien plus qu’un simple roman historique. C’est une réflexion profonde sur la transmission mémorielle, sur le prix du sacrifice, sur la construction des héros nationaux. C’est aussi, et peut-être surtout, une méditation sur l’écriture elle-même comme acte de résistance contre l’oubli.

Avant notre rencontre, j’ai relu attentivement le roman, annoté les passages qui m’ont particulièrement frappée, repéré les influences littéraires, analysé la structure narrative. Momoh n’est pas un premier jet d’écrivain amateur : c’est une œuvre mûrement réfléchie, techniquement maîtrisée, portée par une voix narrative singulière qui oscille entre lyrisme et sobriété documentaire.

Samir commande un thé à la menthe – “un rituel que je ne peux pas abandonner, même à Paris” – et se prépare à répondre à mes questions. Durant près de trois heures, nous avons parlé de mémoire familiale et d’Histoire collective, de choix narratifs et d’enjeux politiques, de littérature engagée et d’universalité du récit. Voici cet entretien, légèrement édité pour la clarté mais fidèle à l’intensité de nos échanges.

Roman disponible sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0FWZMB291

L’ENTRETIEN

Leïla Benhadj : Samir, après deux romans sur des tragédies contemporaines – la harga et Gaza –, vous revenez avec Momoh sur la guerre d’indépendance algérienne, événement fondateur que vous n’avez pas vécu directement puisque vous êtes né en 1970. Comment expliquez-vous ce retour aux sources maintenant, à cinquante-cinq ans ?

Samir Belateche : (Long silence, regard vers la fenêtre) Vous savez, Leïla, je n’ai pas “vécu” la guerre d’indépendance au sens chronologique du terme, c’est vrai. Mais dans un autre sens, beaucoup plus profond, j’ai grandi dedans. Ma grand-mère Fatma – celle qui s’appelle Fatma dans le roman aussi – m’a raconté l’histoire de son fils Mohamed depuis mon plus jeune âge. Quasiment chaque soir de mon enfance en Algérie, elle me narrait des récits de la guerre qui l’avaient profondément traumatisée. Je suis né dix ans après l’indépendance, mais j’ai grandi avec ces fantômes, avec ces héros morts, avec cette douleur transmise.

Pourquoi maintenant ? Parce que ma mère – Zahia dans le roman – a soixante-quatorze ans aujourd’hui. Elle est la dernière. La dernière de sa génération à avoir connu Mohamed vivant, à porter cette mémoire dans sa chair et pas seulement dans des livres d’histoire. Quand elle mourra – que dieu lui prête une longue vie incha Allah – quelque chose d’irremplaçable mourra avec elle. Il y avait une urgence. Après avoir écrit sur les tragédies contemporaines que je voyais se dérouler, il fallait que je revienne à la tragédie fondatrice, celle qui explique tout le reste.

LB : Cette notion de “dernière génération témoin” traverse tout votre roman. On sent effectivement cette urgence mémorielle. Mais en termes d’écriture, comment avez-vous abordé ce projet différemment de vos deux premiers romans ?

SB : Complètement différemment. Harga et Gaza sont nés de la colère, de la révolte face à l’injustice immédiate. Je les ai écrits relativement vite, dans une urgence politique. Avec Momoh, c’était autre chose. C’est une maturation de cinquante ans. J’ai porté cette histoire toute ma vie avant de l’écrire. J’ai pris du temps pour la documentation historique – j’ai lu tout ce qui existe sur Amirouche, sur l’embuscade entre le djebel Thameur et le djebel Djininibia au sud de Boussada, sur l’organisation de l’ALN. J’ai confronté les récits familiaux aux archives, les souvenirs à l’Histoire officielle.

Et puis, c’est le plus personnel des trois. Harga et Gaza racontent des histoires que j’ai observées de l’extérieur, même si elles me touchent profondément. Momoh raconte MON histoire, celle de MA famille. L’enjeu émotionnel n’était pas du tout le même. Il fallait que je rende justice à Mohamed, à ma grand-mère, à ma mère. C’était une responsabilité écrasante.

LB : Justement, parlons de cette tension entre mémoire familiale et rigueur historique. Comment avez-vous négocié cet équilibre délicat ?

SB : (Se redresse sur sa chaise) C’est LA question centrale de tout le projet. Vous savez, la mémoire familiale, c’est merveilleux mais c’est aussi trompeur. Ma grand-mère me racontait des histoires extraordinaires, mais cinquante ans après les faits, transformées par le chagrin, par l’idéalisation du fils mort… Comment démêler le vrai du légendaire ?

J’ai fait un choix méthodologique clair : tous les événements historiques vérifiables dans le roman sont exacts. L’embuscade du 29 mars 1959, la mort d’Amirouche et de Mohand Saïd son secrétaire originaire aussi de Leflaye (mon village natal), l’organisation de l’ALN, les méthodes de répression coloniale – tout ça, c’est documenté, vérifié, recoupé avec les sources historiques disponibles. En revanche, pour la vie quotidienne de Mohamed, pour ses pensées intimes, pour les dialogues familiaux, j’ai dû inventer à partir des récits transmis. C’est de la fiction documentée, si vous voulez.

Pour le fait que Mohamed soit mort avec Amirouche, cela n’a jamais été confirmé de manière formelle. Son corps n’a d’ailleurs jamais été retrouvé, mais de nombreux témoignages recueillis racontent qu’il était vraisemblablement membre de l’équipe qui avait accompagné les Colonels Amirouche et Si Al Houès durant leur dernière mission. Mohamed Lui-même répétait souvent avant de partir comme maquisard qu’il allait rejoindre Amirouche dans les Djebels. Il est vrai que j’ai romancé cette histoire pour pouvoir rendre hommage aux martyrs, à ma famille et au courage de ce jeune homme qui s’est sacrifié pour que nous vivions libres dans notre pays.

Vous me donnez aussi l’occasion de préciser que Zahia, ma mère donc, devenue après l’indépendance institutrice dans le roman, ne l’a pas été dans la vraie vie. Là aussi c’est un choix que j’ai fait en écrivant le roman, pour dire que les sacrifices de la révolution n’étaient pas vains. Il me fallait quelque chose de symbolique à ce propos. Ma mère a néanmoins fait une belle vie, elle a eu cinq enfants qu’elle a tenu à instruire de la meilleure des manières, la promesse de Mohamed a ainsi été tenue d’une certaine façon. Tout le reste de l’histoire correspond à la réalité des faits tels qu’ils ont été réellement vécus par les personnages du roman.

LB : Cette approche hybride entre témoignage et fiction se retrouve dans votre structure narrative très particulière. Vous alternez entre plusieurs temporalités, plusieurs points de vue. Pouvez-vous nous expliquer ces choix formels ?

SB : Ah, la structure ! (Sourire) C’est ce qui m’a donné le plus de fil à retordre. Au départ, je voulais faire un récit linéaire classique : enfance de Mohamed, engagement, formation, mort. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça faisait roman historique académique, ennuyeux.

J’ai beaucoup réfléchi à comment NOUS, la génération d’après, nous recevons cette mémoire. Pas de façon chronologique et ordonnée, mais par flashs, par fragments, par récits répétés et retravaillés. C’est pour ça que le roman commence par le flash-forward sur Fatma qui attend le retour de Mohamed après l’indépendance. C’est l’IMAGE fondatrice que ma grand-mère m’a transmise : cette femme qui refuse d’accepter la mort de son fils, qui l’attend pendant des années. Commencer par là, c’était commencer par l’essentiel : le deuil impossible, l’espoir qui refuse de mourir.

Ensuite, j’alterne effectivement les points de vue – Mohamed principalement, mais aussi Zahia enfant, Larbi le père, même parfois un soldat français témoin. Pourquoi ? Parce que je refuse la mythologie du héros unidimensionnel. Mohamed n’est pas qu’un guerrier héroïque. C’est aussi un grand frère aimant, un fils coupable d’avoir causé la mort de son père, un adolescent qui a peur, qui doute. Le montrer à travers différents regards, c’était le rendre humain, complexe, vrai.

LB : Cette humanisation du héros est effectivement frappante. Vous inscrivez-vous consciemment dans une déconstruction des mythologies nationales algériennes ?

SB : (Hésite) Déconstruction, je ne sais pas si c’est le mot juste. Disons que je refuse l’hagiographie. Les récits officiels algériens ont transformé les chouhada en statues de bronze, parfaits, sans failles, presque inhumains. C’est compréhensible politiquement – un pays nouvellement indépendant a besoin de héros fondateurs. Mais soixante ans après, on peut et on doit dépasser ça.

Mohamed était courageux, oui. Héroïque, absolument. Mais il était aussi impulsif, parfois aveugle, rongé par la culpabilité. Son engagement n’est pas une décision rationnelle mûrement réfléchie – c’est une réaction émotionnelle à l’humiliation de sa sœur. C’est ça qui le rend universel, qui fait qu’un lecteur français, américain, japonais peut s’identifier à lui. Pas parce qu’il est algérien et moudjahid, mais parce qu’il est un adolescent qui veut protéger sa petite sœur, sa famille.

LB : Vous mentionnez l’universel. C’est intéressant car votre roman est très ancré dans le contexte kabyle spécifique – la langue, les traditions, la géographie…

SB : Oui, et c’est volontaire. Je crois profondément qu’on atteint l’universel par le particulier, jamais par le général. Plus tu es précis dans la description d’un lieu, d’une culture, d’une époque, plus tu touches à quelque chose d’humain qui dépasse ce lieu, cette culture, cette époque.

Prenez la devise familiale qui traverse tout le roman : “Un homme debout vaut mieux qu’un roi à genoux.” C’est un proverbe qui pourrait être kabyle, ancré dans une culture berbère millénaire. Mais ce qu’il exprime – la dignité, le refus de la soumission, le choix de la liberté même au prix de la vie – c’est universel. C’est ce que disaient les résistants français en 1944, les combattants du ghetto de Varsovie en 1943, les révolutionnaires de toutes les époques.

Mon but n’était pas de faire un roman “pour les Algériens”. C’était de raconter UNE histoire algérienne qui parle à l’humanité entière. D’ailleurs, dans Un sac de billes de Joffo, qui est une de mes références, c’est exactement ça : une histoire très précise de deux gosses juifs dans la France occupée qui devient une méditation universelle sur l’enfance perdue, la survie, la fraternité.

LB : Cette comparaison avec Un sac de billes revient d’ailleurs dans votre présentation du roman : “Dans la lignée d’Un sac de billes”. C’était une revendication consciente d’un héritage littéraire ?

SB : (Rire) Si je dois parler d’influences véritables, je pense d’abord aux écrivains algériens et aux auteurs des littératures postcoloniales qui ont façonné mon regard.

Il y a d’abord Mouloud Feraoun et son Journal (1955-1962), cette écriture au jour le jour de la guerre, cette façon de montrer comment l’Histoire fracasse le quotidien. Feraoun écrivait pendant que ça se passait, avec cette lucidité douloureuse de l’instituteur qui voit ses élèves basculer dans la violence de la guerre. C’était un modèle pour moi : comment raconter la guerre sans héroïsation facile, sans manichéisme.

Il y a aussi Mohammed Dib et sa trilogie Algérie – La grande maison, L’incendie, Le métier à tisser. Cette manière de raconter la colonisation par le prisme d’une famille, de faire sentir l’oppression dans les gestes quotidiens, dans l’espace domestique. Dib m’a appris qu’on n’a pas besoin de grandes scènes de bataille pour faire comprendre ce qu’est la domination coloniale.

Kateb Yacine évidemment, avec Nedjma. Pas tant pour le style – Kateb est beaucoup plus expérimental que je ne pourrai jamais l’être – mais pour cette idée que l’écriture doit être un acte de résistance, une façon de réinventer sa langue, sa mémoire, son histoire.

Et puis Assia Djebar, particulièrement L’amour, la fantasia. Cette polyphonie des voix, cette façon de croiser l’intime et l’historique, le personnel et le collectif… Djebar m’a montré qu’on pouvait faire dialoguer les morts et les vivants, que l’écriture était une forme de résurrection.

Au-delà de l’Algérie, il y a par exemple Ngũgĩ wa Thiong’o et Un grain de blé, sur la révolte des Mau-Mau au Kenya. Cette façon de montrer que les héros de la libération sont des hommes complexes, parfois ambigus, jamais parfaits. C’était crucial pour ne pas faire de Mohamed une icône de bronze.

Et Chinua Achebe avec Le monde s’effondre. Pas pour le contexte – le Nigeria colonial n’est pas l’Algérie – mais pour cette manière de raconter de l’intérieur, sans jamais adopter le regard du colonisateur. Achebe écrit depuis son peuple, pour son peuple, et c’est accessible à tous. C’était mon humble ambition aussi.

Bien sûr, il y a aussi des influences françaises – Camus pour Les justes et la réflexion sur la violence politique, Malraux pour La condition humaine et l’engagement révolutionnaire. Mais mes racines littéraires profondes sont dans les littératures de la décolonisation, celles qui ont donné une voix aux colonisés, qui ont renversé le regard dominant.

LB : Puisque vous mentionnez Camus, comment situez-vous votre roman par rapport à la question clivante de la mémoire coloniale française ?

SB : (Soupir) Question difficile. Vous savez, j’habite en France depuis 1998. Je travaille en France, ma famille vit en France, une partie de mon identité est donc aussi française par la force des choses. Mais je suis aussi profondément algérien, porteur d’une mémoire de la colonisation. Cette double appartenance, elle est dans le roman.

Je ne voulais pas faire un roman manichéen avec d’un côté les gentils Algériens et de l’autre les méchants Français. La réalité était plus complexe. Il y a dans Momoh des scènes où les soldats français apparaissent – pas comme des monstres, mais comme des hommes pris dans une guerre coloniale dont beaucoup ne comprenaient pas le sens, ou qu’ils subissaient dans la passivité qui fait d’eux des complices.

Cela dit, je ne fais aucune concession sur la nature criminelle de la colonisation. La torture, les exécutions sommaires, l’humiliation systématique – tout ça est montré sans fard. Mais je refuse la diabolisation : les tortionnaires français ne sont pas des sadiques nés, ce sont des hommes que le système colonial a transformés en bourreaux. Nuance importante.

LB : Cette nuance se retrouve aussi dans votre traitement de la violence. Vous ne l’esthétisez jamais, mais vous ne la censurez pas non plus…

SB : Exactement. J’ai beaucoup réfléchi à ça. Comment montrer la réalité de la guerre – la torture, les morts atroces, la brutalité – sans tomber dans le voyeurisme ou la pornographie de la violence ? Mon principe a été : montrer les conséquences, pas les détails.

Quand Larbi est torturé, je ne décris pas la gégène électrode par électrode. Je montre sa douleur, sa résistance héroïque, et surtout l’impact sur sa famille. Quand Mohamed est blessé dans l’embuscade finale, je ne m’attarde pas sur ses plaies. Je montre ses dernières pensées pour Zahia, sa volonté de sauver son camarade. C’est l’humanité dans la violence qui m’intéresse, pas la violence pour elle-même.

LB : Parlons justement de cette scène finale – l’embuscade du 29 mars 1959. C’est un moment historique connu, documenté. Comment avez-vous abordé son écriture ?

SB : (Ému, voix plus basse) C’était le moment le plus difficile à écrire après celui de la scène du suicide de mon grand-père Larbi. Parce que c’est là que Mohamed meurt. Que ma grand-mère perd son fils. Que toute ma famille bascule. J’ai dû réécrire ce chapitre une dizaine de fois.

Le défi était double : être fidèle aux faits historiques – on connaît le déroulement de l’embuscade, le nombre de morts, les circonstances – tout en restant centré sur Mohamed. Parce que l’Histoire retient qu’Amirouche est mort ce jour-là. Les manuels scolaires algériens parlent du colonel, du héros national. Mais Mohamed ? Il ne serait qu’un nom parmi trente-quatre dans la liste des martyrs.

Mon travail était de lui redonner son individualité, son visage, son histoire. De montrer que derrière chaque nom sur la liste, il y avait un être humain avec une famille, des rêves, une promesse faite à une petite sœur. C’est pour ça que j’ai choisi de raconter l’embuscade du point de vue de Mohamed mourant, pas d’Amirouche. Le grand homme de l’Histoire redevient décor, et le petit soldat anonyme redevient protagoniste. Ce roman c’est aussi pour rendre hommage aux héros anonymes de la révolution algérienne.

LB : Cette inversion de perspective est très forte effectivement. Mais elle soulève une question délicate : n’y a-t-il pas un risque de révisionnisme dans cette focalisation sur l’individu au détriment du collectif ?

SB : (Vif) Non, justement ! Le révisionnisme, ce serait de nier le contexte historique, de relativiser la lutte anticoloniale, de mettre sur le même plan oppresseurs et opprimés. Je ne fais rien de tout ça. Le roman est très clair sur la légitimité de la résistance algérienne, sur l’horreur de la colonisation.

Ce que je fais, c’est humaniser. Et humaniser, ce n’est pas affaiblir, c’est renforcer. Un héros parfait en bronze, ça ne touche personne. Un héros qui doute, qui a peur, qui fait des erreurs, mais qui se bat quand même – ça, c’est puissant. Ça montre que l’héroïsme n’est pas une qualité innée réservée à des surhommes, c’est un choix accessible à chacun.

Mohamed n’est pas un héros malgré ses faiblesses, il est un héros AVEC ses faiblesses. Et c’est ça qui le rend exemplaire. Ça dit à chaque lecteur : “Toi aussi, avec tes doutes et tes peurs, tu peux choisir la dignité. Toi aussi, tu peux te tenir debout.”

LB : On sent dans votre discours une dimension presque pédagogique. Vous ciblez un public particulier avec ce roman ?

SB : Je dirais plutôt que j’ai plusieurs publics en tête. Il y a d’abord les Algériens de ma génération et de celle des enfants. Ceux qui ont entendu parler de la guerre par leurs parents et grands-parents, mais pour qui c’est devenu abstrait, lointain. Je voulais leur rendre cette histoire vivante, concrète, incarnée.

Il y a aussi les Français – surtout les jeunes – qui ne connaissent pas ou mal cette période. Pour eux, Momoh peut être une porte d’entrée vers une Histoire qu’on leur a peu enseignée à l’école. Pas un cours magistral, mais une expérience humaine qui donne envie d’en savoir plus.

Et puis il y a un public universel. Tous ceux qui s’intéressent aux récits de résistance, aux histoires de courage face à l’oppression. Le roman a été pensé pour qu’on puisse le lire sans rien connaître de l’Algérie et être quand même touché par l’histoire de ce frère qui fait une promesse à sa sœur et la tient jusqu’à la mort.

LB : Cette ambition d’universalité, on la retrouve dans votre style. Vous alternez entre des passages très lyriques et d’autres très sobres, presque documentaires…

SB : C’est conscient, oui. J’ai travaillé le style comme un musicien travaille les variations de tempo. Il y a des moments où j’avais besoin de lyrisme – quand Mohamed contemple les étoiles et pense à Zahia, par exemple. Ces moments suspendus où le temps s’arrête avant la tragédie. Là, je voulais une langue poétique, des phrases amples, presque baroques.

Et puis il y a les scènes d’action – l’attaque de la caserne, l’embuscade finale. Là, il fallait de la sécheresse, des phrases courtes, un rythme haché qui rende l’urgence du combat. Pas de fioritures, juste l’essentiel.

C’est un équilibre délicat. Trop lyrique partout, et tu tombes dans le mélodrame. Trop sec partout, et tu perds l’émotion. Il faut doser, varier, surprendre le lecteur.

LB : Vous semblez avoir une conscience très précise de vos choix narratifs. Avez-vous été influencé par des formations littéraires spécifiques?

SB : (Rire) Pas de formation académique, non. Je suis autodidacte complet en écriture. Mais j’ai beaucoup lu, toute ma vie. Et j’ai beaucoup réfléchi à comment les auteurs que j’admirais construisaient leurs effets.

Quand je lisais Un sac de billes, je ne lisais pas seulement l’histoire – j’analysais : comment Joffo fait-il pour passer du rire aux larmes en deux paragraphes ? Comment dose-t-il les informations historiques sans casser le rythme narratif ? Pareil avec Camus, avec Dib, avec tous mes modèles.

Et puis j’ai écrit. Beaucoup. Des dizaines de versions de certains chapitres. J’ai détruit, recommencé, retravaillé. L’écriture, c’est comme l’artisanat : ça s’apprend en faisant, en se trompant, en recommençant. Mon père était lettré et très bon en langue et je me suis souvent dit que j’écrivais comme lui dans le temps : en posant d’abord son texte brut pour le retravailler par la suite plusieurs fois pour qu’il corresponde enfin à l’objectif visé. C’est chez lui que j’ai appris et aimé la littérature.

LB : La métaphore de la forge est centrale dans votre roman. Le père de Mohamed est forgeron, et il transmet ce savoir à son fils…

SB : Oui, c’est un choix symbolique important. La forge, c’est le lieu où on transforme la matière brute en quelque chose d’utile, de beau, de fonctionnel. C’est exactement ce que fait la guerre avec Mohamed : elle le transforme. De l’adolescent insouciant, elle fait un combattant. Du fils protégé, elle fait un protecteur.

Mais la métaphore va plus loin. Larbi enseigne à Mohamed que l’acier trop chauffé devient cassant, que l’acier pas assez travaillé reste mou. Il faut tempérer, trouver l’équilibre. C’est une leçon pour la vie, pour la guerre, pour tout. Mohamed l’applique dans ses combats : il est courageux mais pas téméraire, déterminé mais pas aveugle.

Et puis, la forge, c’est aussi la transmission d’un savoir-faire de génération en génération. Comme la mémoire que je transmets par ce roman. Mon arrière-grand-père forgeron transmet à Larbi qui transmet à Mohamed qui transmet à moi qui transmets aux lecteurs. C’est une chaîne ininterrompue.

LB : Justement, cette question de la transmission structure tout votre roman. Le livre s’ouvre et se ferme sur des scènes de transmission – la grand-mère qui raconte, la sœur devenue institutrice qui enseigne…

SB : C’est LE cœur du projet. Plus que l’Histoire de la guerre d’indépendance, je voulais raconter comment cette histoire se transmet. Comment le vécu devient récit, comment le récit devient mémoire, comment la mémoire devient identité.

Ma grand-mère Fatma racontait l’histoire de Mohamed à ma mère Zahia. Ma mère me l’a racontée à moi. Et maintenant je la raconte aux lecteurs. À chaque étape, il y a transformation. La grand-mère qui a vécu les événements transmet son traumatisme, sa douleur, mais aussi son amour pour son fils. La fille qui a connu son frère vivant transmet aussi l’avant-guerre, l’innocence perdue. Moi qui n’ai rien vécu, je transmets en écrivain, en ajoutant la dimension littéraire, la structure narrative, la recherche historique.

C’est pour ça que le roman ne se contente pas de raconter Mohamed. Il raconte aussi Zahia qui devient institutrice et enseigne l’histoire de son frère aux enfants de l’Algérie indépendante. C’est la boucle qui se ferme : Mohamed meurt pour que Zahia puisse aller à l’école, et Zahia utilise cette école pour perpétuer la mémoire de Mohamed. La promesse est tenue, mais d’une manière qu’aucun des deux n’avait imaginée.

LB : Cette figure de Zahia est effectivement très forte. Elle incarne à la fois l’innocence blessée, la motivation du héros, et finalement la victoire posthume de son sacrifice…

SB : Zahia, c’est le personnage le plus important du roman après Mohamed. Parce que c’est elle qui survit, qui grandit, qui construit l’Algérie libre. Mohamed meurt à dix-huit ans – héroïquement, mais il meurt. Larbi meurt sous la torture. Mohand Saïd l’intellectuel meurt exécuté. Tous les hommes meurent.

Mais Zahia vit. Elle traverse la guerre enfant, elle grandit dans l’Algérie indépendante, elle réalise le rêve de son frère en devenant institutrice. C’est elle, la vraie héroïne du roman. Pas le guerrier qui meurt les armes à la main, mais la survivante qui construit, qui transmet, qui éduque.

C’est un peu un message féministe, quelque part. Dans les récits de guerre, les femmes sont souvent reléguées au rôle de victimes passives ou de pleureuses. Dans Momoh, elles sont l’avenir. Fatma qui refuse d’oublier, Zahia qui transforme le sacrifice en héritage positif. Sans elles, Mohamed n’est qu’un mort de plus. Avec elles, il devient immortel.

LB : Cette immortalité par la mémoire, c’est précisément ce que votre roman accomplit pour Mohamed Ben Amara. Mais qu’espérez-vous au-delà de l’hommage familial ?

SB : (Silence, regard intense) J’espère que ce roman servira de pont. Un pont entre les générations algériennes qui perdent peu à peu le lien avec cette histoire. Un pont entre Algériens et Français qui peinent encore à partager une mémoire commune reconnue et apaisée. Un pont entre le passé héroïque et le présent désenchanté.

Vous savez, l’Algérie d’aujourd’hui est complexe, traversée de contradictions. On célèbre les martyrs de la révolution, mais les jeunes Algériens traversent la Méditerranée sur des barques de fortune pour fuir le pays que leurs grands-pères ont libéré. Il y a quelque chose de tragique là-dedans. Quelque chose qui mérite réflexion.

Mohamed est mort pour une Algérie libre. Mais libre de quoi ? Pour quoi ? Ces questions, je ne prétends pas y répondre. Mais je veux que mon roman les pose. Je veux qu’un jeune Algérien qui lit Momoh se demande : qu’aurais-je fait à sa place ? Et qu’est-ce que je fais, moi, aujourd’hui, pour honorer ce sacrifice ?

LB : Vous touchez là à une dimension politique assumée de votre écriture. Vous vous revendiquez d’une littérature engagée ?

SB : Totalement. Je ne crois pas à la littérature “neutre”. Toute écriture est politique, même celle qui prétend ne pas l’être – surtout celle-là, d’ailleurs. Écrire sur la guerre d’Algérie en 2025, c’est forcément un acte politique. Ça implique des choix : quel camp montrer ? Avec quelle empathie ? Quels silences respecter ou rompre ?

Mais attention : engagé ne veut pas dire propagandiste. Je ne fais pas de la littérature de parti, je ne sers aucune ligne officielle. Mon engagement, c’est pour la mémoire, pour la dignité humaine, pour la transmission. C’est un engagement éthique plus que idéologique.

Sartre disait que l’écrivain engagé doit “dévoiler le monde et proposer de le changer”. Je ne vais pas jusqu’à proposer de changer le monde – qui suis-je pour ça ? – mais dévoiler, oui. Dévoiler ce qui a été occulté, ce qui a été oublié, ce qui a été simplifié. Rendre sa complexité à l’Histoire, son humanité aux héros. Rendre hommage aux martyrs. C’est déjà beaucoup à mon avis.

LB : Cette complexité se retrouve aussi dans votre traitement de la figure d’Amirouche. Il apparaît comme un personnage historique majeur mais aussi comme un personnage littéraire nuancé…

SB : Amirouche, c’est un cas fascinant. En Algérie, c’est une icône intouchable. Le Lion des Djebels, le héros national, presque un mythe. Mais qui était vraiment Ait Hamouda Amirouche ? Un ancien instituteur devenu chef militaire génial. Un homme qui créait des écoles dans les maquis entre deux combats. Mais aussi quelqu’un qui pouvait être impitoyable, qui a parfois exécuté des traîtres présumés sur de simples soupçons.

J’ai voulu montrer cette dualité sans jugement. Dans le roman, Amirouche apparaît comme un mentor pour Mohamed, presque une figure paternelle de substitution après la mort de Larbi. Il incarne à la fois la rigueur militaire et l’idéal éducatif. Mais je n’en fais pas un saint. Il a ses doutes, ses colères, ses moments de dureté. C’est un homme exceptionnel, certes, mais un homme tout simplement.

Ce qui m’intéressait surtout, c’était son rapport à l’éducation. Un colonel qui crée des écoles dans les grottes, qui refuse de libérer le pays avec des analphabètes – c’est d’une modernité incroyable. Et ça crée un lien thématique puissant avec Zahia : Amirouche se bat pour que tous les enfants algériens puissent aller à l’école, exactement comme Mohamed se bat pour que sa sœur puisse y retourner. C’est le même combat à deux échelles différentes.

LB : Vous mentionnez l’école comme enjeu central. C’est effectivement ce qui déclenche tout : l’exclusion de Zahia de l’école coloniale. Pourquoi avoir choisi ce déclencheur plutôt qu’un autre ?

SB : (S’anime) Parce que c’est ça, le génie du colonialisme dans sa cruauté. Il ne se contente pas d’oppression physique ou économique. Il opprime les esprits, il vole l’éducation, il nie le droit à la connaissance. Quand la petite Zahia est chassée de l’école parce qu’elle est “sœur et nièce de terroristes”, ce n’est pas juste une humiliation personnelle. C’est le système colonial qui dit : “Vous n’avez pas droit à l’instruction. Vous n’avez pas droit au savoir. Vous devez rester ignorants pour rester dominés.”

Et ça, c’est insupportable pour Mohamed. Parce que Larbi, son père forgeron, lui a toujours dit que l’éducation était la vraie richesse. Que les colonisateurs pouvaient prendre leurs terres, leurs biens, mais pas ce qu’ils avaient dans la tête. Voir sa sœur privée de cette richesse, c’est pour lui la violence ultime. Plus grave que les coups, que les insultes. C’est la négation de son humanité.

Et puis, symboliquement, c’est puissant. Mohamed meurt pour que Zahia puisse aller à l’école. Soixante ans après, l’éducation reste le grand enjeu de l’Algérie – comme de tous les pays sortis de la colonisation. Des millions d’enfants se battent encore pour accéder à une éducation de qualité. La promesse de Mohamed à Zahia, c’est la promesse que chaque génération doit faire à la suivante : tu auras mieux que moi, tu sauras plus que moi, tu voleras plus haut que moi.

LB : Cette thématique de l’école fait écho à votre propre parcours. Vous êtes ingénieur, intellectuel, vous avez bénéficié de l’école de l’Algérie indépendante…

SB : Absolument. Je suis le produit direct de ce sacrifice. Mon grand-oncle Mohamed est mort en 1959. Dix ans plus tard, je suis né dans une Algérie indépendante. J’ai pu aller à l’école algérienne, gratuite, en arabe, dans ma propre langue. J’ai pu faire des études supérieures. Devenir ingénieur. Cette trajectoire aurait été impossible sans le sacrifice de Mohamed et de sa génération.

C’est pour ça que j’ai une dette. Une dette de mémoire. Écrire Momoh, c’était une façon de rembourser. De dire : “Je suis là grâce à toi. Je peux écrire parce que tu t’es battu. Mon existence est la preuve que ton sacrifice n’a pas été vain.”

Mais c’est aussi une responsabilité écrasante. Parce que je me demande souvent : est-ce qu’on est à la hauteur ? Est-ce que nous, les générations qui n’ont pas connu la guerre, nous honorons vraiment ce legs ? Ou est-ce qu’on a dilapidé l’héritage ?

LB : Cette autocritique générationnelle traverse subtilement le roman, notamment dans l’épilogue où Zahia devenue vieille transmet l’histoire à ses élèves en 2025…

SB : C’est le passage le plus contemporain du livre, en effet. Zahia a soixante-quatorze ans – l’âge de ma mère aujourd’hui – et elle enseigne à des enfants nés cinquante ans après l’indépendance. Ces enfants n’ont aucune mémoire directe de la guerre. Pour eux, Mohamed n’est qu’un nom sur une plaque en marbre dans la cour de leur école, une date à mémoriser.

Le défi de Zahia – et le mien comme écrivain – c’est de rendre cette histoire vivante, pertinente, émouvante pour une génération qui n’y a aucun lien charnel. Comment faire pour qu’un enfant de 2025 se sente concerné par ce qui s’est passé en 1959 ? En montrant l’humanité, justement. En racontant pas l’Histoire abstraite, mais l’histoire concrète d’un grand frère et d’une petite sœur.

C’est pour ça que l’épilogue est si important pour moi. Il montre que la transmission continue, que la chaîne n’est pas rompue. Mais il montre aussi sa fragilité. Zahia est vieille. Bientôt, il n’y aura plus de témoins directs. Il ne restera que les livres, les films, les récits de seconde main. D’où l’urgence absolue d’écrire maintenant, tant qu’il est encore temps de recueillir les derniers témoignages.

LB : Vous avez consulté votre mère pendant l’écriture ?

SB : (Ému) Oui, longuement. Elle m’a raconté ses souvenirs d’enfance – les moments avec Mohamed avant son départ, l’attente après sa mort, la reconstruction après l’indépendance. C’était très éprouvant pour elle. Rouvrir ces plaies soixante ans après, ce n’est pas rien.

Mais elle l’a fait parce qu’elle comprend l’enjeu. Elle sait qu’elle est la dernière gardienne de cette mémoire. Après elle, il n’y aura plus personne pour dire : “Mohamed aimait les figues”, “Il chantait faux”, “Il avait peur des serpents”. Ces petits détails qui humanisent, qui font qu’un héros redevient un frère, un fils.

Quand je lui ai lu le manuscrit terminé, elle a pleuré. Pas de tristesse, je crois, mais de soulagement. Comme si un fardeau était enfin partagé. Comme si Mohamed avait enfin obtenu l’immortalité qu’il méritait.

LB : Justement, parlons de cette dimension mémorielle. Votre roman arrive dans un contexte où les mémoires de la guerre d’Algérie restent conflictuelles, notamment entre la France et l’Algérie. Quel rôle peut jouer la littérature dans ce débat mémoriel ?

SB : (Réfléchit longuement) La littérature peut faire ce que l’Histoire officielle ne peut pas : créer de l’empathie. Les historiens établissent des faits, démêlent le vrai du faux, analysent les causes et les conséquences. C’est essentiel. Mais l’Histoire ne fait pas pleurer. La littérature, si.

Quand vous lisez les aventures de Mohamed et Zahia, vous ne lisez pas “l’histoire du colonialisme français en Algérie”. Vous lisez l’histoire d’un frère qui aime sa sœur et qui va tout sacrifier pour elle. Ça, ça touche. Ça crée une connexion émotionnelle qui dépasse les clivages nationaux.

Mon rêve – peut-être naïf – c’est qu’un jeune Français lise Momoh et se dise : “Merde, c’est ça que mon pays a fait ?” Sans culpabilisation, sans accusation, juste une prise de conscience. Et qu’un jeune Algérien lise Momoh et se dise : “C’est grâce à eux que je suis libre aujourd’hui. Je dois être à la hauteur.”

La littérature ne résoudra pas les conflits mémoriels. Mais elle peut créer des espaces de rencontre, des moments d’humanité partagée. C’est déjà beaucoup.

LB : Vous avez des retours de lecteurs français sur le roman ?

SB : Le livre vient tout juste de sortir, donc je n’ai pas encore un recul suffisant sur la réception. Mais sur les réseaux sociaux, les premiers retours commencent à arriver et c’est fascinant. Certains me disent : “Je ne savais rien de cette guerre.” D’autres : “On nous a raconté une toute autre histoire à l’école.” Et beaucoup : “Je comprends maintenant pourquoi les Algériens sont encore en colère.”

Il y a aussi, déjà, quelques réactions hostiles. Des gens qui m’accusent de “salir la France”, de faire de la propagande anti-française. Je les comprends, d’une certaine façon. L’histoire coloniale française est un traumatisme non résolu pour beaucoup de Français. Reconnaître ce qui a été fait au nom de la France, c’est douloureux.

Mais je ne fais pas de la France-bashing. Je raconte une histoire algérienne. Que la France apparaisse sous un jour sombre, c’est parce que, objectivement, la colonisation était sombre. Ça ne veut pas dire que tous les Français étaient des monstres. Ça veut dire que le système colonial était réellement monstrueux.

LB : Et du côté algérien, quelles réactions ?

SB : Là aussi, c’est très récent, mais les premiers échos sur les réseaux sociaux sont encourageants. Beaucoup de lecteurs algériens me disent que le roman les réconcilie avec cette histoire. Qu’ils la voyaient comme abstraite, lointaine, et que soudain elle devient concrète, présente. La plus part sont content de voir un hommage aussi authentique rendu aux valeureux martyrs de la révolution algérienne.

Quelques voix critiques aussi, ce qui est sain. Certains ont relevé sur les forums des approximations mineures, des libertés prises avec la chronologie exacte de certains événements secondaires. Je l’assume : je suis romancier, pas historien. Mon but n’était pas la reconstitution scrupuleuse mais la vérité émotionnelle.

Et puis il y a déjà ceux qui trouvent que je ne suis pas assez manichéen, que je devrais diaboliser davantage les Français. Ça, je le rejette complètement. Le manichéisme, c’est la mort de la littérature à mon humble avis. Et c’est aussi la mort du dialogue mémoriel.

LB : Parlons de la réception critique. Comment vivez-vous ces premiers jours après la sortie ?

SB : (Rire nerveux) Avec beaucoup d’angoisse, je l’avoue ! Vous savez, quand vous publiez un livre aussi personnel, vous vous mettez à nu. C’est votre famille, votre histoire, votre intimité que vous livrez au jugement public. Le livre vient à peine de sortir, et j’oscille entre l’excitation de voir enfin ce projet abouti et la terreur de la réception.

Les toutes premières réactions sur les réseaux sociaux sont globalement positives, ce qui me soulage. Mais ce qui me touche le plus, ce ne sont pas les analyses critiques – même si elles comptent, bien sûr. Ce sont les messages de lecteurs ordinaires qui commencent à arriver. Des gens qui m’écrivent pour me dire : “J’ai pleuré en lisant cet extrait de votre livre.” Ou : “Vous avez donné un visage à mon grand-père que je n’ai jamais connu.” Ou encore : “Grâce à vous, j’ai enfin compris pourquoi mes parents sont comme ils sont.”

Ça, même après quelques jours seulement, c’est déjà la vraie récompense. Savoir que le livre commence à toucher, qu’il crée des ponts, qu’il réveille des mémoires endormies.

LB : Vous évoquez le dialogue. Pensez-vous que votre roman puisse être lu et apprécié dans les deux pays, France et Algérie, malgré les sensibilités différentes ?

SB : C’est mon espoir le plus cher. Mais avant de répondre à cette question, il faut que je sois honnête sur un dilemme qui me hante : j’ai écrit ce livre en français. La langue du colonisateur. La langue dans laquelle les ordres de torture étaient donnés, les condamnations à mort prononcées, les humiliations infligées.

LB : C’est un choix qui peut être polémique, effectivement…

SB : (Ton grave) Polémique, c’est le moins qu’on puisse dire. Je sais très bien ce qu’on va me dire – ce qu’on me dit déjà : “Pourquoi pas en arabe ? Pourquoi pas en tamazight, la langue de Mohamed lui-même ?” Ce sont des questions légitimes, douloureuses même.

La vérité, c’est que je ne maîtrise pas assez ces langues pour écrire un roman de cette ampleur. Je suis un produit de l’école algérienne arabisée, certes, mais ma formation intellectuelle supérieure s’est faite en français. C’est dans cette langue que je pense, que je travaille, que j’écris depuis toujours. C’est ma limite personnelle, et je dois l’assumer comme c’est.

Mais il y a plus que ça. Kateb Yacine disait : “La langue française est un butin de guerre.” J’ai longtemps médité cette phrase. Est-ce que c’est vrai ? Est-ce qu’on peut vraiment s’approprier la langue du colonisateur et la retourner contre lui ? Ou est-ce qu’en écrivant en français, je perpétue malgré moi une domination symbolique ?

LB : Et quelle est votre réponse ?

SB : (Hésitant) Je ne suis pas sûr d’en avoir une définitive. Disons que peut-être on peut espérer une sorte de subversion par l’intérieur. Écrire en français l’histoire de Mohamed, c’est forcer la langue française à porter une mémoire qu’elle a longtemps refoulée. C’est obliger cette langue à dire l’horreur qu’elle a servi à commettre.

Mais je ne me fais pas d’illusions. La langue, ce n’est jamais neutre. C’est une idéologie, une vision du monde, une structure de pouvoir. Quand j’écris “moudjahidine” en italique dans un texte français, je souligne malgré moi l’altérité, l’étrangeté. Si j’écrivais en arabe, ce mot serait naturel, évident, non marqué.

Ngũgĩ wa Thiong’o a fait le choix radical d’abandonner l’anglais pour écrire uniquement en kikuyu, sa langue maternelle. Il dit que tant qu’on écrit dans la langue du colonisateur, on reste colonisé mentalement. C’est un argument puissant. Parfois je me dis qu’il a raison, que j’aurais dû apprendre le tamazight ou l’arabe correctement, les maîtriser, les utiliser.

LB : Mais vous ne l’avez pas fait…

SB : Non. Par pragmatisme ou par opportunisme, d’abord : en français, je touche immédiatement des millions de lecteurs francophones – en France, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, au Québec. Une traduction de l’arabe ou du tamazight vers le français aurait réduit cette portée, créé une médiation supplémentaire.

Et puis, il y a une autre raison, plus politique peut-être. En écrivant en français l’histoire de Mohamed, je m’adresse directement aux Français. Je leur dis : “Voilà ce que votre pays a fait. Voilà qui était cet adolescent que vos soldats ont tué. Vous ne pouvez plus l’ignorer parce que je vous le raconte dans votre propre langue.”

Si le livre était en arabe ou en tamazight, les Français pourraient continuer à l’ignorer, à ne pas le lire, à rester dans leur ignorance confortable. Là, je les force à se confronter à cette histoire. C’est une forme de violence symbolique, si vous voulez – mais une violence nécessaire.

LB : Et en Algérie, cette question linguistique suscite quelles réactions ?

SB : Des réactions contrastées. Il y a ceux qui me disent : “C’est bien que tu écrives en français, ça fait rayonner notre histoire à l’international.” Et il y a ceux qui me reprochent de ne pas écrire en arabe, de perpétuer la domination francophone, de m’adresser d’abord à un lectorat français plutôt qu’algérien.

Les deux positions sont défendables.

Ce que j’espère, c’est qu’un jour quelqu’un traduise Momoh en arabe standard ou en tamazight. Que l’histoire de Mohamed puisse être lue par tous les Algériens, y compris ceux qui ne lisent pas le français. Parce que c’est d’abord à eux que cette histoire appartient.

LB : Vous seriez prêt à superviser ces traductions ?

SB : Absolument. Mais vous savez, traduire, ce n’est jamais neutre. Ce sera une réécriture, une réappropriation. Et peut-être que dans ces traductions, Momoh trouvera une forme plus authentique, plus proche de l’esprit de Mohamed. Peut-être que mon français n’était qu’une première étape, un passage nécessaire mais provisoire.

Frantz Fanon disait : “Parler, c’est exister absolument pour l’autre.” En écrivant Momoh en français, j’ai cherché à faire exister Mohamed absolument pour le lecteur français. Mais Mohamed existe aussi – et d’abord – pour les lecteurs algériens, arabophones et berbérophones. Il faut que la langue suive.

LB : C’est une position humble et lucide…

SB : C’est surtout une position inconfortable. (Sourire triste) Je ne suis ni dans le camp des défenseurs inconditionnels de la francophonie, ni dans celui des puristes linguistiques qui rejettent les autres langues en bloc. Je suis entre les deux, dans cet entre-deux qui est celui de beaucoup d’Algériens de ma génération.

On nous a imposé le français par la colonisation. Puis nous avons adopté l’arabisation après l’indépendance. Le tamazight a été marginalisé pendant des décennies par les pouvoirs en place. Et nous, on navigue entre ces héritages contradictoires, en essayant de construire une identité cohérente avec ces fragments.

Momoh en français, c’est l’expression de cette identité fracturée. Ce n’est pas un choix triomphant, c’est un choix par défaut, mais assumé. Et j’espère toutefois que le livre transcende cette question linguistique par la force de son histoire. Au fond, Mohamed se fout de la langue dans laquelle on raconte son histoire. Ce qui compte, c’est qu’on la raconte. Qu’on ne l’oublie pas. Qu’elle continue à vivre.

LB : Votre roman s’inscrit ainsi dans une tradition littéraire algérienne francophone – Kateb Yacine, Mohammed Dib, Mouloud Mammeri… Comment vous situez-vous par rapport à ces aînés ?

SB : (Sourire humble) Je ne me mets certainement pas au niveau de ces géants. Kateb, Dib, Mammeri, ce sont des fondateurs, des monstres sacrés. Moi, je suis juste un gars qui essaie de raconter l’histoire de son oncle.

Cela dit, je m’inscris consciemment dans leur filiation. Comme eux, et contrains par la force des choses, j’écris en français sur l’Algérie. Comme eux, je mêle l’intime et le collectif, le familial et l’historique. Comme eux, je refuse le folklore et l’exotisme – je ne raconte pas l’Algérie pour des lecteurs occidentaux en quête de dépaysement, je raconte l’Algérie pour elle-même, de l’intérieur.

Mais il y a aussi des différences. Ces auteurs écrivaient à chaud, pendant ou juste après la guerre. Moi, j’écris soixante ans après, avec le recul, avec l’accès aux archives, avec une distance temporelle qui permet d’autres perspectives. Je ne prétends pas être meilleur, juste différent par mon rapport au temps.

LB : Cette distance temporelle, justement, vous permet d’intégrer la suite de l’histoire. Votre roman ne s’arrête pas à l’indépendance mais va jusqu’à nos jours avec l’épilogue…

SB : Oui, c’était essentiel pour moi. Trop de romans sur la guerre d’Algérie s’arrêtent en 1962, comme si l’indépendance était un happy end. Or, on sait que ça n’a pas été le cas. L’Algérie indépendante a connu des décennies difficiles – autoritarisme, guerre civile des années 90, crise économique…

Je voulais montrer cette continuité. Mohamed ne meurt pas “pour l’indépendance” dans l’abstrait. Il meurt pour une Algérie concrète, celle que Zahia va vivre et habiter. Et cette Algérie est complexe, imparfaite, décevante parfois. Mais elle existe. Et dans cette Algérie, une petite fille qui était interdite d’école peut devenir institutrice et transmettre l’histoire de son frère. C’est à la fois une victoire et un constat amer: la victoire a un prix, et le prix continue de se payer longtemps après la guerre.

LB : Parlons de la réception critique. Comment avez-vous vécu les premières recensions du livre ?

SB : (Rire nerveux) Avec beaucoup d’angoisse, je l’avoue ! Vous savez, quand vous publiez un livre aussi personnel, vous vous mettez à nu. C’est votre famille, votre histoire, votre intimité que vous livrez au jugement public. J’avais peur des critiques, peur qu’on dise que ce n’était pas assez littéraire, pas assez historique, trop ceci, pas assez cela.

Les premières critiques ont été globalement positives, ce qui m’a soulagé. Mais ce qui m’a le plus touché, ce ne sont pas les critiques professionnelles – même si elles comptent, bien sûr. Ce sont les messages de lecteurs ordinaires. Des gens qui m’écrivent pour me dire: “J’ai pleuré en lisant votre livre.” Ou: “Vous avez donné un visage à mon grand-père que je n’ai jamais connu.” Ou encore: “Grâce à vous, j’ai enfin compris pourquoi mes parents sont comme ils sont.”

Ça, c’est la vraie récompense. Savoir que le livre touche, qu’il crée des ponts, qu’il réveille des mémoires endormies.

LB : Vous avez des projets d’adaptations ? Cinéma, théâtre ?

SB : (Yeux qui brillent) Oh, j’adorerais ! Momoh a une structure très cinématographique – scènes d’action, flash-backs, montée dramatique vers le climax… Je l’ai écrit en visualisant les scènes, presque comme un scénario.

Un film permettrait de toucher un public encore plus large que le livre. Et visuellement, les djebels de Kabylie, les maquis, les combats… ça pourrait être magnifique. Mais c’est aussi un projet coûteux, complexe. Il faudrait un réalisateur qui comprenne les enjeux mémoriels, qui ne tombe ni dans la propagande ni dans l’esthétisation gratuite de la violence.

Pour le théâtre, pourquoi pas certaines scènes ? Le dialogue entre Larbi et Mohamed dans la forge, par exemple. Ou le monologue final de Fatma qui attend son fils. Il y a un potentiel dramaturgique fort.

Mais honnêtement, je serais déjà comblé si le livre continuait à se transmettre de main en main, de lecteur en lecteur. C’est ça, au fond, l’immortalité littéraire: qu’un livre survive à son auteur, qu’il continue à vivre sa vie propre dans l’esprit des gens qui le lisent.

LB : Vous travaillez déjà sur un nouveau projet d’écriture ?

SB : (Hésitant) Oui… mais c’est encore très embryonnaire. Disons que Momoh a ouvert une porte dans ma tête. Maintenant que j’ai raconté l’histoire de Mohamed, je pense à d’autres histoires de ma famille qui mériteraient d’être écrites. Des oncles, des tantes, des cousins dont les vies ont été marquées par l’Histoire – pas seulement la guerre d’indépendance, mais aussi les années post-indépendance, la décennie noire des années 90, l’exil…

Il y a tellement d’histoires algériennes qui n’ont jamais été racontées. Des histoires ordinaires de gens extraordinaires. C’est un peu ma mission désormais, je crois: donner une voix littéraire à ces mémoires silencieuses.

Mais je ne veux pas me précipiter. Momoh m’a pris beaucoup de temps d’écriture intensive. Le prochain livre prendra le temps qu’il faudra. L’important, c’est qu’il soit juste, qu’il rende justice aux gens dont il parle.

LB : Une dernière question, plus personnelle. Qu’est-ce que l’écriture de ce roman a changé en vous ?

SB : (Long silence, regard dans le vide) Tout. Ça a tout changé. Avant Momoh, Mohamed était mon grand-oncle mythique, le héros de famille qu’on évoque avec respect mais qui reste abstrait. Maintenant, après avoir passé tout ce temps à vivre dans sa tête, à imaginer ses pensées, ses peurs, ses espoirs… il est devenu réel pour moi. Presque vivant.

Et ça a changé mon rapport à ma propre vie. Je me demande souvent: qu’est-ce que Mohamed penserait de ce que je fais ? Est-ce que je suis digne de son sacrifice ? Est-ce que ma vie honore sa mort ? Ce sont des questions lourdes, parfois écrasantes.

Mais ça a aussi été libérateur. Parce que pendant cinquante ans, j’ai porté cette histoire comme un poids. Maintenant qu’elle est écrite, qu’elle existe hors de moi sous forme de livre, c’est comme si j’avais déposé ce poids. Il ne m’appartient plus seulement. Il appartient à tous ceux qui lisent le livre.

Et puis, égoïstement, ça m’a révélé quelque chose sur moi-même: je suis écrivain. Pas ingénieur qui écrit à ses heures perdues. Écrivain. C’est ma vraie vocation, même si je l’ai découverte tard. Maintenant que je le sais, je ne peux plus faire semblant. Il faudra que j’écrive encore, et encore, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’histoires à raconter.

LB : Merci, Samir, pour cet entretien riche et profond. Un dernier mot pour nos lecteurs ?

SB : Lisez Momoh. Pas pour moi, pas pour l’Algérie, mais pour Mohamed. Pour Zahia. Pour Larbi. Pour tous ces anonymes de l’Histoire qui méritent d’être connus, aimés, pleurés. Et si le livre vous touche, transmettez-le. Prêtez-le, offrez-le, parlez-en. Parce que c’est ça, le vrai hommage aux morts: faire en sorte qu’ils ne soient jamais oubliés.

POST-SCRIPTUM DE LA JOURNALISTE

En quittant le café, je repense à cette rencontre de trois heures qui m’a profondément marquée. Samir Belateche n’est pas un écrivain professionnel au sens classique. Il n’a pas fait les écoles littéraires prestigieuses, ne fréquente pas les cercles parisiens, ne joue pas le jeu médiatique. Mais il porte en lui une urgence, une nécessité d’écrire qui dépasse toutes les considérations carriéristes.

Momoh, l’enfant des djebels n’est pas un livre parfait. On pourrait lui reprocher quelques lourdeurs, des passages didactiques, une tendresse parfois excessive pour ses personnages. Mais ces “défauts” sont aussi ce qui fait sa force: c’est un livre habité, charnel, profondément sincère.

Dans le paysage littéraire francophone où tant de romans sur la guerre d’Algérie adoptent un regard distancié, presque ethnographique, Momoh apporte un souffle nouveau. C’est un roman de l’intérieur, écrit par quelqu’un pour qui cette histoire n’est pas un sujet d’étude mais une affaire de famille. De vie. De mort.

À l’heure où les derniers témoins directs de la guerre d’Algérie disparaissent, où la mémoire risque de se figer dans des récits officiels concurrents, des livres comme Momoh sont essentiels. Ils humanisent. Ils complexifient. Ils empêchent l’oubli. Ils rendent hommage à des martyrs qui ont tout sacrifier pour que d’autres vivent debout.

Souhaitons longue vie à ce roman. Et à son auteur.

FIN DE L’ENTRETIEN

📚 “Momoh, l’enfant des djebels” – Par Samir Belateche

Disponible sur Amazon https://www.amazon.fr/dp/B0FWZMB291

https://www.amazon.fr/dp/B0FWZMB291"

/>

https://www.amazon.fr/dp/B0FWZMB291"

/>